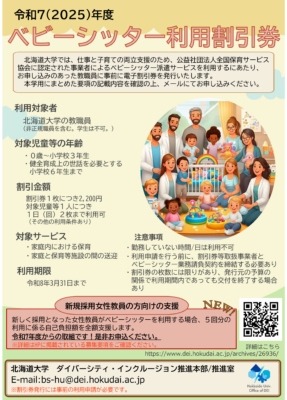

北海道大学で勤務する教職員の育児と就労を支援するために、本学では、ベビーシッターサービス利用時に使用できる割引券を発行します。

本事業は「こども家庭庁」の委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会が実施している「ベビーシッター派遣事業割引券」を利用して行うものです。この割引券を使用してベビーシッターサービスを利用すると、1日の利用料金から割引が受けられます。

本事業は、通常分割引券と多胎児分割引券の2つとなります。育児に携わる教職員の方々は、下記の利用要項をよく読んだ上で、ご活用ください。

※割引券は電子による発行となります。ご利用にはQRコードが使える端末が必要です。

①ベビーシッター利用育児支援事業(通常分割引券の利用について)

| 利用対象者 | ◆北海道大学の教職員(非正規職員を含む。学生は不可。)であり、対象児童の保護者であること。 ※北海道大学の共済組合または社会保険加入者に限る。 ※利用者本人が出勤日等でかつ配偶者の就労、病気療養(出産のための入院を含む)、求職活動、就学、職業訓練等、または、ひとり親家庭であることによりサービスを使用しなければ就労することが困難な状況にあること(職場への復帰を含む)が必要。 |

|---|---|

| 対象児童の年齢 | ◆0歳から小学校3年生までの児童(利用対象者と同居していること) ◆健全育成上の世話を必要とする(身体障害者手帳・療育手帳等の交付を受けている)場合は、小学校6年生までの児童も対象となります。 ◆職場への復帰のためのサービス利用の際は、義務教育就学前の未就学児が対象となります。 |

| 割引金額 | ◆1日(回)対象児童1人につき2枚まで(1枚につき2,200円、最大4,400円) (例 きょうだいが2人の場合、1日4枚) ・利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とする。 ・会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まない。 ・助成限度額を超える利用金額は利用者負担 ・割引券は、対象児童1人につき1日(回)2枚、1家庭につき1か月24枚までかつ年間に280枚まで |

| 利用期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日(予定) ※割引券発行は4月14日頃を予定しています。令和7年4月1日~発行までの期間の利用については遡及して対応します。なお、その方法等については担当まで確認ください。 ※発行枚数に限度があるため、利用枚数が上限に達した場合は、利用期間内であっても交付を終了することがあります。 ※本事業はこども家庭庁の補助事業であり、当該補助に係る予算の上限に達した場合は、利用期間内であっても交付を終了することがあります。 |

| 割引券取扱事業者 | ◆ベビーシッター事業者は、実施団体が指定する割引券取扱業者に限ります。 ※ベビーシッター事業者との契約は、必ず事前に利用者(本学教職員)本人が利用契約を締結してください。 |

| 対象となるサービス | ◆家庭内における保育 ◆家庭と保育等施設の間の送迎 ※ベビールーム、集団保育、イベント保育、院内保育、ベビーシッター宅等、利用者の家庭以外での保育には使用できません。 ※保育等施設間の送迎、 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎は対象外となります。 ※学童保育への送迎として割引券が使用できるのは、国の事業「放課後児童健全育成事業」として市町村へ届出がされている“放課後児童クラブ”のみ対象となります。 |

②ベビーシッター利用育児支援事業(多胎児分割引券の利用について)

| 利用対象者 | ◆北海道大学の教職員(非正規職員を含む。学生は不可。)であり、対象児童の保護者であること。 ※北海道大学の共済組合または社会保険加入者に限る。 ※利用者の出勤日でなくても利用可能(保育疲れの解消、リフレッシュのため) |

|---|---|

| 対象児童の年齢 | ◆0歳から義務教育就学前の児童(多胎児以外の児童を含む。利用対象者と同居していること) |

| 割引金額 | ◆義務教育就学前の多胎児が2人の場合:9,000円/日(回) ◆義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合:18,000円/日(回) ・利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とする。会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まない。助成限度額を超える利用金額は利用者負担。 ・実施団体が発行する他の割引券と同日に使用することはできない。 ・割引券は、1家庭につき1枚とし、原則として1年間に2枚までです。 |

| 利用期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日(予定) ※割引券発行は4月14日頃を予定しています。令和7年4月1日~発行までの期間の利用については遡及して対応します。なお、その方法等については担当まで確認ください。 ※発行枚数に限度があるため、利用枚数が上限に達した場合は、利用期間内であっても交付を終了することがあります。 ※本事業はこども家庭庁の補助事業であり、当該補助に係る予算の上限に達した場合は、利用期間内であっても交付を終了することがあります。 |

| 割引券取扱事業者 | ◆ベビーシッター事業者は、実施団体が指定する割引券取扱業者に限ります。 ※ベビーシッター事業者との契約は、必ず事前に利用者(本学教職員)本人が利用契約を締結してください。 |

| 対象となるサービス | ◆家庭内における保育 ◆家庭と保育等施設の間の送迎 ※ベビールーム、集団保育、イベント保育、院内保育、ベビーシッター宅等、利用者の家庭以外での保育には使用できません。 ※保育等施設間の送迎、 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎は対象外となります。 ※学童保育への送迎として割引券が使用できるのは、国の事業「放課後児童健全育成事業」として市町村へ届出がされている“放課後児童クラブ”のみ対象となります。 |

【NEW】新規採用女性教員利用支援について

| 利用対象者 | ◆北海道大学に採用となった女性教員※ただし、次の場合は除く ・採用日から1年を経過した場合 ・特任教員から助教に採用となる場合等、大学全体で女性教員が実質増員とならない場合(部局間異動を含む) |

|---|---|

| 内容 | ◆上記①②事業の利用に係る5回分の自己負担額を全額支援 |

| 申請方法 | ◆申込書の該当欄にチェック (確認後、利用可否をご連絡いたします。) |

| 利用方法 | ◆立替払い精算※利用終了後、下記書類をご提出ください。 ・自己負担分の領収書原本(宛名は請求者ご本人で、利用日・利用時間が明記されたもの) ・立替払請求書 |

書類提出・問い合わせ先

必要書類等につきましては、以下の担当宛てにご提出ください。

ご不明な点等につきましては、以下のメールアドレスにお問い合わせください。

ダイバーシティ・インクルージョン推進本部/ダイバーシティ・インクルージョン推進室

bs-hu[at]dei.hokudai.ac.jp

bs-hu[at]dei.hokudai.ac.jp

★メールの件名:【部局名/利用者氏名】ベビーシッター割引券利用登録申請としてください。

証明書類等を学内便でお送りになる場合には、「学内便番号59 ダイバーシティ・インクルージョン推進本部」宛てにお送りください。

※詳細は以下の利用要項をご確認ください。

FAQ

Q&Aの内容は随時更新していきます。

- Q割引券は電子によるものとのことですが、マニュアルはありますか。

- A電子割引券の使い方については、令和7年度割引券画面操作マニュアルをご確認ください。

- Q配偶者が就労が困難な状況にあることを証明するための書類は必要ですか。

- A初回利用時にのみ募集要項に記載の証明書を提出いただきますが、2回目以降は、提出の必要はありません。割引券申込書の表題の「2回目以降」を〇で囲んで申込書のみ提出してください。ただし、実施団体等から証明を求められた場合に説明できるよう適正な運用にご協力ください。

- Q利用対象である、職場への復帰のための場合、職場研修の受講証明書など出勤簿の写しに相当する書類の提出は必要ですか。

- A出勤簿がない場合についての決まった様式はありませんが、受講したことを証明できるものを提出してください。(必ずしも受講証明書があるとは限らないので受講証明書を必須とはしていません)

- Q産休・育休中の利用は認められますか。

- A就労支援が目的の事業のため、産前産後休暇・育児休業といった休暇とみなされる期間中には原則ご利用いただけません。ただし、義務教育就学前の児童を養育中で、職場復帰のために当サービスを利用する場合には1家庭1日1枚、年度内4枚まで割引券をご利用いただけます。

- Q病気療養中の場合に提出する、「病気療養していることが分かるもの」は具体的にどのような書類ですか。

- A診断書の写し等のご提出をお願いしております。詳細はお問合せください。

- Q同居の証明は必要ですか。

- A必要ありません。実施団体等から証明を求められた場合に説明できるよう適正な運用にご協力ください。

- Q健全育成上の世話を必要とする要件に該当する場合の証明は必要ですか。

- A必要ありません。実施団体等から証明を求められた場合に障害者手帳等のご提示など適正な運用にご協力ください。

- Q多胎児分割引券の利用対象者は、通常分割引券を利用できますか。

- A利用できますが、通常分割引券と多胎児分割引券を同日に利用することはできません。

- Q配偶者が勤務する事業所(本学外)でも同様の事業が開始しておりますが、夫婦それぞれで利用しても問題ないですか。

- A併用して利用いただいて問題ありません。ただし、利用枚数については、各自が適正に利用枚数を集計し、1家庭に対する月上限枚数の限度内での利用に努めるようお願いします。月上限枚数の超過利用がシッター会社もしくは全国保育サービス協会にて確認された場合、利用キャンセルの対応となります。

- Q利用者の家庭以外での保育には使用できないとありますが、両親(高齢で保育は難しい)が住む実家での保育を依頼することは可能ですか。

- A家庭内での保育、あるいは保育施設等(習い事を除く)への送迎を依頼する場合に限られております(保育施設間の送迎も不可)。そのため、ご自宅以外での保育にご利用いただくことはできません。